每周四上午8点,上海大学医学院附属眼科中心(上海普瑞眼科医院)“马凡患者眼科诊疗中心”内,卢奕教授总会准时开诊,却几乎从不准时结束——等待加号的患者家属总是排着长队。自挂牌起,专科门诊常年满号,患者多是被晶状体脱位、复杂性白内障困扰的马凡综合征患者。

中华医学会眼科学分会数据显示,我国马凡综合征发病率约1/5000-1/10000,其中60%患者因结缔组织异常出现眼部病变,晶状体脱位合并白内障者超半数。这类患者的晶状体悬韧带如“老化蛛丝”般脆弱,手术难度远超普通眼病,多数医院难以承接;同时,全国马凡患者眼科专项诊疗平台稀缺,患者常需辗转三四家医院才能找到治疗渠道。10月的第二个周四是世界视觉日,记者日前走进上海普瑞眼科医院,听卢奕教授介绍这种疾病背后的眼部困境。

“天才病”下的模糊世界

马凡综合征是遗传性结缔组织疾病,因历史上意大利小提琴家尼科洛・帕格尼尼等天才或受其影响,常被称作“天才病”。但这一病症带给患者的却是无尽痛苦:他们多身形瘦高、四肢细长、关节柔韧,被称作“蜘蛛人”,而眼部病变是其常见且严重的表现。

约60% 马凡患者因眼内结缔组织发育异常,导致晶状体悬韧带脆弱,引发晶状体脱位或半脱位。晶状体像眼睛里的“小镜片”,失去稳定支撑后移位,如同推倒多米诺骨牌,连带大幅增加白内障风险。白内障即晶状体由透明变混浊,像干净玻璃蒙上雾,阻碍光线进入,直接影响视力。普通人白内障多与年龄、外伤相关,而马凡患者因晶状体脱位这一特殊因素,患病风险更高、发病年龄更早。

28岁的江西患者小罗自幼视力模糊,似蒙厚雾,因家庭贫困未及时治疗。2025年初,他右眼突然失明,近乎无光感。29岁的小刘看书需将书本贴到眼前才能看清,接水只能靠听水流声判断水位,球类运动成奢望,用电脑时得一手举放大镜、一手操作键鼠,日常起居困难重重。30岁的安徽患者小马靠经营小超市为生,视力问题让他举步维艰:看货架价签需把脸贴到商品上,骑车进货时因看不清红绿灯两次险些被撞;去年冬天,他左眼突然视物发暗,才辗转找到上海这家眼科中心。

挑战极限的眼部手术

卢奕教授团队为三人做了全面眼部评估:小罗、小马晶状体脱位明显,视力无法矫正且眼轴过长;小刘术前视力仅0.02,晶状体脱位严重,眼轴更是长达33毫米。手术是他们恢复视力的唯一希望,难度却堪比“蛛丝上起舞”。

马凡患者的眼部结构给手术设下多重难关:晶状体悬韧带如断裂蛛丝般脆弱,手术中每一个动作都需精准轻柔,稍用力就可能崩解,直接导致手术失败;角膜内皮细胞数量少,术后极易出现角膜水肿等并发症;脱位晶状体常伴随过长眼轴,让人工晶体定位难度陡增。更棘手的是,患者全身结缔组织受累,眼球壁偏软、视网膜功能差,手术中还容易出血,进一步拉高风险。

深耕眼科多年的卢奕教授,带领团队凭精湛医术、丰富经验及对患者的高度负责,为三人量身定制手术方案:针对小罗、小马眼轴长、晶状体脱位重的特点,用特殊手术技巧摘除脱位晶状体,同时精准植入人工晶体,确保其稳定在瞳孔中心以最大化提升视觉质量;为小刘制定的方案,则充分考量其眼部特殊状况与术后生活需求,力求手术效果最优。

生活重拾色彩

三台手术均顺利完成。术后第二天,小罗揭开纱布时激动落泪,声音哽咽:“第一次这么清晰地看清蓝天白云!活了20 多年,这是头一回!”

小刘和小马的恢复同样理想,仅4天时间,两人视力就分别达到0.5和0.6。曾经需靠放大镜才能辨认的文字,如今能轻松阅读;曾经只能凭声音判断的事物,如今能清晰看到模样,生活的便利与希望重新回到他们身边。

守护马凡患者的“视界”

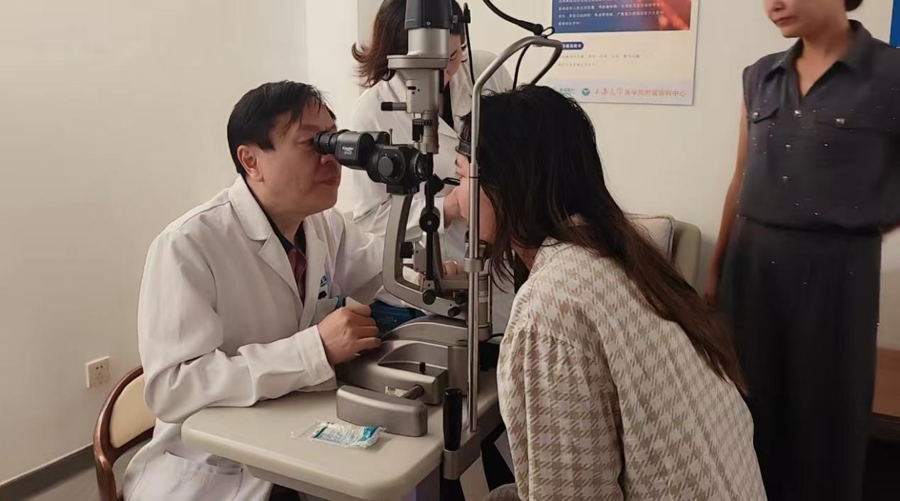

卢奕教授强调,马凡综合征眼部病变治疗虽充满挑战,但并非无迹可寻,早期筛查至关重要。有马凡综合征家族史、四肢细长或存在脊柱侧弯的人群,建议每年进行裂隙灯显微镜、超声生物显微镜及眼轴测量检查,实现早发现、早干预。

上海大学医学院附属眼科中心(上海普瑞眼科医院),依托自身在疑难眼病诊疗领域的技术积淀与专家优势,推动“马凡患者眼科诊疗中心”落地。医院整合白内障、青光眼、视网膜病等多学科骨干力量,由卢奕教授领衔组建专注马凡眼部诊疗的核心团队,不仅开设患者专属门诊,还建立了从术前评估、术中精准操作到术后终身视力监测的全周期服务体系。

卢奕教授还提醒,马凡患者日常需格外注意眼部防护:避免篮球、跳水等冲击性运动,以防眼部受伤加重晶状体脱位;严格控制血压、血糖,避免引发视网膜病变;即便视力暂时正常低息配资官网,也应每6个月复查一次,动态监测眼部健康。若视力降至0.3以下或出现复视、重影等症状,需尽快考虑手术;若合并青光眼、视网膜脱落等严重并发症,则需联合多学科会诊,制定全面治疗方案。

富腾优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。